皮膚科とは

全身の皮膚に生じる様々な疾患の診断と治療を行う専門診療科です。基本的には保険が適用される治療を行います。皮膚のことでしたら何でもお気軽にご相談ください。

皮膚の症状でお悩みの方はご相談ください

- 痒み

- 痛み

- 赤み

- 腫れ

- ただれ

- ぶつぶつ

- カサカサ

- ヒリヒリする

- ふけが出る

- 爪のトラブル

- しみ

- 斑点

- できもの

- 目の周りの痒み・赤みなど

- 女性のデリケートゾーンの痒み・痛み・赤み など

皮膚科で扱う主な疾患

アトピー性皮膚炎

ニキビ

尋常性ざ瘡(じんじょうせいざそう)は、一般的に「ニキビ」と呼ばれる皮膚の病気です。思春期に多く見られますが、大人になってからも繰り返す「大人ニキビ」に悩む方も少なくありません。

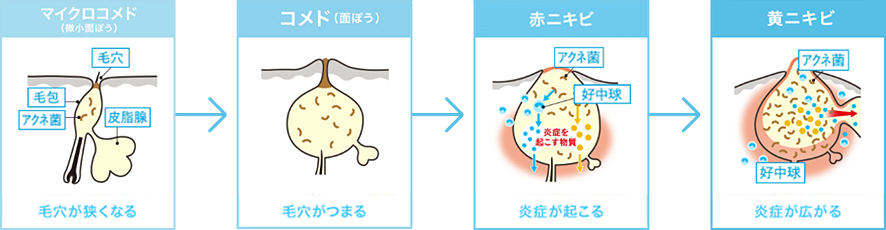

毛穴の中で皮脂がたまり、アクネ菌が繁殖することで赤く腫れたり膿んだりする炎症性の皮膚病です。

放っておくとニキビ跡や色素沈着、クレーター状の瘢痕(はんこん)が残ることもあるため、早期の治療が大切です。

ニキビの発生要因

- 皮脂の過剰な分泌

- ホルモンバランスの乱れなどで皮脂が過剰に分泌されやすくなります。

- 毛穴の詰まり

- 過剰な皮脂や古い角質などが混ざり合い、毛穴を塞いでしまいます。

- アクネ菌の増殖

- 毛穴が詰まった状態はアクネ菌にとって増殖しやすい環境となり、炎症を引き起こします。

- 炎症

- 増殖したアクネ菌や皮脂などが刺激となり、赤みや腫れといった炎症が生じます。

マルホ株式会社HPより

治療方法

当院では日本皮膚科学会のニキビ治療ガイドラインに基づいた治療を提供しています。

症状の種類と重症度に応じて、外用薬・内服薬・スキンケアの指導などを組み合わせて治療します。

ニキビ治療の大切なこと

- 毛穴のつまりから改善すること → 今あるニキビだけでなく、新しくニキビが出来ることも防ぐ

- 炎症を抑えること → ニキビが酷くなるのを防ぎ、〝あと〟が残らないようにする

外用薬(塗り薬)

- アダパレン(ディフェリン®)

- 毛穴のツマリ(面皰)を改善する薬剤

- 過酸化ベンゾイル(ベピオ®など)

- 毛穴のツマリ(面皰)を改善する薬剤

※刺激症状として赤みやかゆみが出る場合がありますが、保湿や使用量、外用時間を調整することで軽減できます。 - 抗菌薬外用薬(ダラシンTゲル®など)

- 抗菌薬

※最近では抗菌薬の単独使用は推奨されていません。

ごく軽症のニキビには抗菌の塗り薬のみを処方することもありますが、耐性菌リスクもあります。次々とニキビが出る場合には面皰治療薬への切り替えや併用をおすすめします。

内服薬(飲み薬)

- 抗菌薬(テトラサイクリン系など)

- 中等度~重症に使用

- 漢方薬

- -

※ビタミンB、Cなどのビタミン剤内服はガイドラインでも推奨されておらず、当院では保険診療での処方はしておりません。

ご希望時は当院で採用している医療用サプリメント(自費)をご案内しています。

その他の治療

- 赤外線治療(オムニラックス)

- 赤色LEDによる光線治療を行っています。

- 面皰圧出

- 滅菌された清潔な専用器具を用い、毛穴にたまった皮脂や膿を物理的に除去します。

- スキンケア指導

- 洗顔方法や保湿の選び方も大切です。

- ケミカルピーリング

- 自費診療

- スキンケア製品

- ドクターズコスメ

かぶれ(接触皮膚炎)

かぶれは、皮膚が外部からの刺激に反応して炎症を起こす状態で、医学的には「接触皮膚炎」と呼ばれます。赤み、痒み、水疱、腫れという症状が出ます。

かぶれの種類と原因

- アレルギー性接触皮膚炎

- 特定の物質に対するアレルギー反応によって起こります。一度感作された物質に再び接触することで症状が出ます。例)染毛剤、金属、うるしなど

- 刺激性接触皮膚炎

- アレルギーではなく、皮膚が強い刺激にさらされることによって生じます。バリア機能の障害された皮膚に起こりやすく、誰にでも起こり得る一般的な反応です。例)洗剤、消毒液など

治療方法

ステロイド外用薬、抗ヒスタミン内服薬などを使用します。

原因物質を遠ざけることが重要です。かぶれ(接触皮膚炎)の原因検索にパッチテストをすることができます。

足白癬・爪白癬(水虫)

水虫は、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が皮膚に感染して起こる病気で、そのほとんどが足にできます。

足や体を清潔にしておくことで、感染を防ぐことができます。周りの人に感染させないためにも、早めの治療が大切です。

なお、爪に白癬菌が感染した場合は爪白癬です。

診断

足や爪の皮膚片を採取し、顕微鏡検査で白癬菌の有無を確認します。

爪白癬で顕微鏡検査が陰性でも疑わしい場合は、抗原検査(保険適用)によって確認します。

治療方法

- 足白癬

- 外用薬(抗真菌剤)を1日1回、症状のないところまで広範囲に約2か月外用します。

- 爪白癬

-

- 内服薬(抗真菌剤):

- 外用治療より有効ですが、肝障害リスクがあるため定期的に血液検査をしながら内服します。

- 外用薬(抗真菌剤):

- 爪白癬専用外用薬を1日1回、1年以上外用します。

帯状疱疹

帯状疱疹は水ぼうそうのウイルス(※水痘・帯状疱疹ウイルス)が再活性化して起こる皮膚疾患です。

子どものときに感染すると水ぼうそうを発症しますが、治った後もウイルスは体内に潜んでいます。

免疫力によってウイルスの活動は抑えられていますが、免疫力が低下すると再び活動します。

神経の流れに沿って皮膚へと移動し、帯状に発疹や痛みが出てきます。

治療方法

- 抗ウイルス薬の内服(ウイルスの増殖を抑える)

- 鎮痛薬の内服(痛みのコントロール)

- 患部の処置(軟膏外用、ガーゼ保護など)

※発症から72時間以内に治療を開始すると、症状や後遺症を軽減できる可能性が高くなります。皮疹が出現したら早めに受診することをお勧めします。

高熱を伴う、発疹の範囲が広いなどの重症例では入院施設のある病院へ紹介することもあります。

また、目の周りの帯状疱疹は角膜に障害をおこすこともあるので、眼科受診も必要です。

50歳以上の方は、予防的にワクチン接種ができます。

単純ヘルペス

唇やそのまわり、または陰部やおしりなどにチクチクとした違和感があらわれ、小さな水ぶくれが集まってできる病気です。

これは、単純ヘルペスウイルスの再発によって起こり、くり返しやすいのが特徴です。

再発をくり返す場合には、予防のために内服薬を使う方法もあります。症状や状況によって処方できることがありますので、気になる方はご相談ください。

じんましん

皮膚の一部に突然かゆみをともなう赤いふくらみ(膨疹)が現れ、通常は24時間以内に自然に消えるのが特徴の病気です。

目のまわりや唇が腫れた場合は「血管性浮腫」と呼ばれ、喉が腫れると呼吸がしにくくなるおそれがあります。また、消化管が腫れると下痢などの症状が出ることもあります。

じんましんの種類

- 急性じんましん

- 発症して1か月以内のもの。細菌、ウイルス感染などが原因となっていることが多い。

- 慢性じんましん

- 発症して1か月以上経過したもの。原因が特定できないことが多い。

じんましんの原因による分析

- 特発性(約70%)

- 原因不明のじんましんで、多くの慢性じんましんの方はこれに該当します。

- 物理性じんましん(約10%)

- 機械的にこすれたり、圧迫、寒冷、温熱、日光、振動などといった物理的刺激により起こります。

- コリン性じんましん(約6%)

- 入浴や運動などで汗をかくと現れるじんましん。小児から若い成人に多くチクチクとして痛みを訴えるのが特徴です。まれに発汗機能が低下している病気を合併していることがあります。

- アレルギー性じんましん(約5-6%)

- アレルギー性蕁麻疹とは、食べ物や薬、昆虫など、特定のアレルゲンに対して体が過剰に反応して現れるじんましん。これはアレルギー反応によるIgE抗体の関与が原因で、急激に症状が現れます。

じんましんの治療

抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬の内服

もっとも一般的な治療法で、ヒスタミンの働きを抑えてかゆみや発疹を改善します。薬は症状に合わせて調整します。

難治性の場合の対応

通常治療で改善しない場合には、以下のような選択肢があります。

- H2ブロッカー(胃薬としても使われる薬)、ロイコトリエン拮抗薬(鼻炎の薬)などの併用

- 生物学的製剤「ゾレア(オマリズマブ)」の皮下注射:特に難治性の慢性じんましんに対して高い有効性が報告されています。

- 生物学的製剤「デュピクセント(デュピルマブ)」の皮下注射

当院は内服治療を工夫してもコントロールのできない難治性の慢性じんましんに対し、上記の生物学的製剤の導入も行っています。(適応は年齢や重症度によって決まります。)

アナフィラキシーに対するエピペンの処方も対応可能です。なかなか改善しない蕁麻疹にお困りの方は、ぜひご相談ください。

多汗症

原発性局所多汗症

原発性局所多汗症(げんぱつせいきょくしょたかんしょう)は、手のひら、足のうら、わきの下などに、必要以上に汗をかいてしまう病気です。暑くない時や緊張していない時でも、多量の汗が出るのが特徴です。10代で発症することが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。

主な症状

- 手のひらがびっしょり濡れるほど汗をかく

- 足のうらやわきにも同様の症状が出ることがある

- 着替えや筆記、握手、スマートフォンの操作が困難になる

診断の基準(日本皮膚科学会ガイドラインより)

以下の6つのうち、2つ以上当てはまると原発性局所多汗症と診断されます。

- 6か月以上、局所的に多量の汗が出る

- 発症が25歳以下

- 左右対称に汗が出る

- 睡眠中は汗が出ない

- 週に1回以上、多汗のエピソードがある

- 家族に同じ症状の人がいる

治療方法

現在はさまざまな治療法があり、症状の程度や生活スタイルに応じて選択できます。

- 原発性腋下多汗症(わき汗)

- 外用薬(エクロックゲル、ラピフォートワイプ)

- 原発性手掌多汗症(手汗)

- 外用薬(アポハイドローション)

- 特に重症度の高い原発性腋下多汗症

(わき汗) - ボトックス注射(保険適応:診断基準に準拠)

わき汗に対しては、厚生労働省に認可された保険治療であるボトックス注射を行います。

発汗をコントロールする神経を一時的にブロックすることで、数か月間、発汗を抑えることができます。

「汗ジミで服を着替える」「塗り薬だけでは不十分」という方に効果的です。

重症度の低い軽度の多汗症、保険薬剤がかぶれて使えない方:塩化アルミニウム水溶液の外用(自費診療)が使えます。

症状にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

正しい診断と適切な治療で、生活の質(QOL)は大きく改善されます。

円形脱毛症

円形脱毛症は、ある日突然、髪の毛が丸く抜けてしまう病気です。10円玉くらいの大きさで抜けることが多く、「ストレスのせい」と言われることもありますが、実際は自己免疫反応が関係していると考えられています。年齢や性別を問わず、子どもから大人まで発症する可能性があります。

主な症状

- 頭髪に円形または不規則な脱毛部位が突然できる

- 複数箇所に脱毛が起こることもある

- まつげ、眉毛、体毛が抜けることもある(重症例)

- 抜けた部分の皮膚は炎症やかゆみがないことが多い

円形脱毛症のタイプ

- 単発型

- 1か所のみの脱毛

- 多発型

- 複数の円形脱毛がある

- 全頭型

- 頭部全体の毛が抜ける

- 汎発型

- 全身の毛が抜ける

- 急速進行型

- 短期間に急速に広がるタイプ

治療方法

重症度や年齢、症状の進行具合によって治療を選択します。

- 外用

- ステロイド外用薬:炎症を抑えて発毛を促します

カルプロ二ウム(フロジン®)外用:頭皮の血行を改善します - 液体窒素療法

- 毛根を攻撃している炎症細胞を、表皮に誘導します

- 局所免疫療法(SADBE)

- アレルギー反応を利用し、免疫を調整

- 光線療法(エキシマライト)

- 免疫の働きを整える治療

- 内服薬

- セファランチン製剤など

重症例ではJAK阻害薬などの新しい治療法も適応。

早期の受診・治療が回復のカギです

円形脱毛症は、早期に治療を始めることで改善が期待できる病気です。

見た目の変化による不安やストレスも大きいですが、適切な診断とサポートで回復する例が多くあります。気になる脱毛がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

尋常性乾癬

尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)は、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)が通常よりも速く進むことで起こる、慢性的な炎症性皮膚疾患です。

主な症状

- 赤く盛り上がった発疹(境界明瞭な紅斑)

- 表面に白いフケのような皮膚(鱗屑)が付着

- かゆみ、乾燥、ひび割れ

- 慢性化しやすく、再発を繰り返す

※関節に症状が出る「乾癬性関節炎(PsA)」を合併することもあります。

原因について

明確な原因は不明ですが、免疫異常や遺伝的要因、ストレス・感染症・生活習慣などが関係すると考えられています。

他の人にうつることはありません。

治療方法

- 外用療法(塗り薬)

-

- ステロイド外用薬

- 活性型ビタミンD3外用薬

- ステロイド・活性型ビタミンD3混合外用剤

- AhR調整薬

- 光線療法(紫外線治療)

- 特殊な紫外線を照射し、皮膚の炎症を抑える治療法

(当院ではエキシマライト) - 内服療法(飲み薬)

- シクロスポリン、アプレミラスト(PDE4阻害薬)、TYK2阻害薬など

※中等度以上の患者さんに検討されます - 生物学的製剤(注射薬)

- 重症例に対して、免疫の働きを特定の標的で抑える先進的な治療法

(抗IL-17、IL-23、TNF-αなど)

※当院で導入できない薬剤は連携施設を紹介いたします。

継続的な治療が大切です

乾癬は長期的な管理が必要な慢性疾患です。

症状に合わせた治療法を組み合わせて行い、生活習慣の改善も含めて無理なく続けられるケアをご提案しています。

お悩みの方へ

「フケが止まらない」「赤い湿疹が治らない」「人に見られるのがつらい」

そんな症状がある方は、乾癬の可能性があります。うつらない病気ですので、周囲の理解も大切です。

当院ではガイドラインに基づいた治療を提供し、新しい治療にも対応しています。お気軽にご相談ください。

陥入爪・巻き爪

陥入爪(かんにゅうそう)や巻き爪は、足の爪に関する代表的なトラブルです。

巻き爪は、爪の両端が内側に巻き込むように変形する状態で、見た目にも爪が湾曲しているのが特徴です。

陥入爪は、爪の角が皮膚に食い込んで炎症や化膿を起こしてしまう状態です。歩行時の痛みが強くなることもあり、悪化すると膿がたまったり、肉芽(にくげ)ができたりします。

巻き爪が食い込んで炎症を起こす事もあり、巻き爪と陥入爪が併存することもあります。

痛みや炎症が強い場合は、医療機関での治療が必要です。

イボ(ウイルス性疣贅)

ウイルス性疣贅は、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染によってできるイボです。手足や顔、膝などにできやすく、他人や自分の体の他の部位にうつることがあるため注意が必要です。

治療法

- 液体窒素療法(冷凍凝固)

- 外用薬(サリチル酸)

- 漢方薬(ヨクイニンなど)内服

- 難治例には電気焼灼、手術療法、免疫療法も考慮します

- 痛くないイボの治療としてVitD3軟膏外用(自費診療)も行えます

注意点

- イボはウイルス感染症のため、他人や自分の体の他部位にうつることがあります。

- 早期治療により、拡大や増加を防ぐことが可能です。

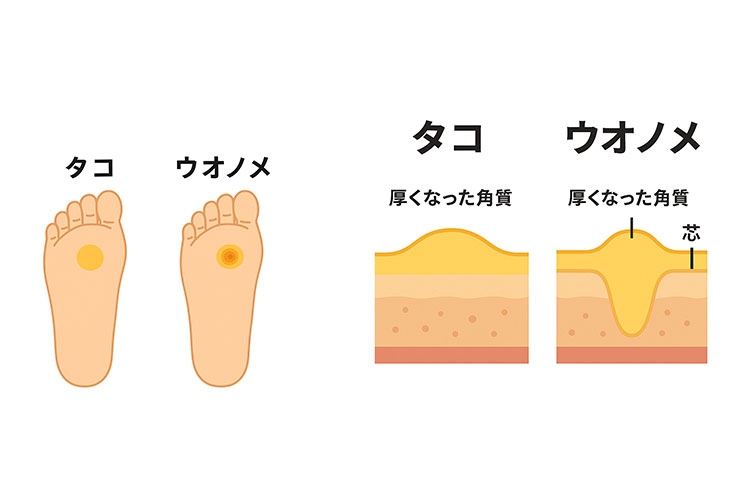

タコ・ウオノメ

タコ(胼胝:べんち)

症状

皮膚の一部が厚く硬くなる状態です。

主に足の裏や手のひら、ペンダコなど、長時間の刺激や圧迫によって発生します。

通常、痛みは少ないか、ありません。

治療法

- 角質を削る処置

- 保湿剤や角質軟化剤(尿素含有クリームなど)の外用

- 靴や歩き方の指導による予防

ウオノメ(鶏眼:けいがん)

症状

皮膚の角質が中心に芯を作りながら盛り上がる状態です。

足裏や足指の関節など、特に圧力が集中する部分にでき、歩行時に強い痛みを伴うことがあります。

治療法

- 芯の除去

- 足に合った靴の選択、足底板(インソール)の使用

当院では、症状や足の状態に合わせた適切な処置と再発予防の指導を行っています。

「これってタコ?ウオノメ?」と迷った場合も、早めのご相談をおすすめします。